“我有很多故事要述說1️⃣,語言卻更糟地🟦、大為減色的❔、歪曲了我想表達的內容。一個夢想家怎樣把她的夢描述成語言?一個舞者怎樣把她的動作凝結在段落之中🧑🏼🍳?一個淘氣的洛陽女孩怎麽蛻變成嚴肅的紐約女人⏮?語言,沒有什麽比它更不完美👩🏿⚖️,但那又怎樣呢?我還是有許多故事要述說。”——正因語言的空乏,才有了她“手之👌🏿,足之👷🏽,舞之,蹈之”地講述一幕幕精彩的人生故事——殷梅在日記中寫到。

一件大地色風衣,簡單馬尾,露出素凈面龐🔳,一位舞者樸素地出場。臉上帶著些許時光的痕跡🤲🏿,微微一笑卻露出少女般的恬靜溫情。神采奕奕🤵🏼♀️,目光中透出不斷向內探求以激發源源不斷的創作靈感的渴望🚔,想必她舞動著一顆年輕的心。

她是殷梅🪒,來自紐約市大學皇後學院戲劇舞蹈系,是終身教授,是系主任,更是一名舞者。她的舞倡導一種大環境:是表演、空間環境💁🏻♂️、與觀眾信件交流的結合;她倡導一種綜合藝術🫅🏼📼:將地理、科技、文化🎳🥚、哲學結合;她倡導一種人文關懷:從舞蹈的肢體動作,深挖到心與靈,再上升到哲學思考。她時而蹁躚,時而靜思,時而創想,她是新時代創意舞蹈的倡導者。獨創的代表作品有《十裏紅妝》、《尼克松在中國》🏊🏽♀️、《古色今香》等🫴🏿。正因如此,她獲得了美國國家福伯萊特學術大獎、古根漢姆等大獎的殊榮。

她的獨特🌀,更在於打破疆界,全方位探求舞者的內涵🛷。

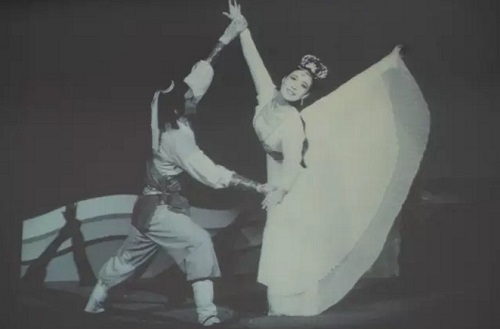

向古:烙上中國傳統文化之印

殷梅傳統舞蹈表演

從小生活在文革的浪潮中🧜♀️,殷梅女士清楚地記得那些“停課鬧革命”的歲月。知識極度荒蕪,但樣板戲《白毛女》卻是突然降臨的一縷曙光🤩,照進了她的生活,她深受感動,開始自己編舞、自己跳。對於一個孩子,這樣的癡迷卻是夢想的萌芽♓️。文革結束後,她來到香港舞蹈團,在相對寬松的氛圍中接受了中國傳統舞蹈的訓練🦵🏻🧑⚖️。《聲韻》、《綠野聽琴》、《風雪夜歸園》。這些中國傳統舞的洗禮奠定了殷梅古典舞蹈的基礎🥙,也讓她拿到獎學金來美留學,在紐約市大學獲藝術碩士學位,之後開始獨立編舞演出。

為什麽出國後不選擇去舞團,而是進入一所大學🉑?殷梅解釋道,“在大學讀書,是想要知道為什麽舞蹈會發生在這些人生命中🤾🏼♀️,是為了向舞者靈魂的深處探求。大學讓我領悟到,舞蹈不一定是外在形式,而是最回歸內心的東西。”

在美國🈷️,殷梅讀著古希臘悲劇、但丁、喬叟♥️、莎士比亞💭,心理學、文學與科學,但她收獲到的卻出人意料:“在文革教育中我對中國文化沒什麽認識,反倒是離開了,看到西方是這樣的,回頭來想想,那中國是什麽樣的?”轉而對中國文化產生了濃厚興趣,從此“一發不可收拾”💂♂️。她研究易經🚴🏽🧑🏻🦲、甲骨文🧘🏻♂️、書法,拜木心先生為師,偶爾也與陳凱歌等好友相聚探討中國文化。

中華文化的滲透悄然改變著她😰。有一天👩🦯➡️,由她根據純西方的詩篇——但丁的《神曲》改編的獨舞《牡丹城》演出,獲得了媒體的高度稱贊:“東方的精神讓她一直往下沉,從內心往外走👩🦼。”而殷梅卻疑惑又“生氣”地想:“我故意不用傳統語言🚴♂️,想從傳統中走出來,走到當代🧘🏿♂️,卻被別人看出東方的烙印,究竟是怎麽一回事?”事後細細想來,才領悟到:本土文化早已滲在骨子裏,怎麽也逃不掉,尤其當你深愛這門文化的時候。其實編舞的初衷只是想重現小時候的記憶,從未想過要反映時代,鑒古通今⚆,然而最終的效果確是出乎意料的👨🏼🎤📪。

向外:創新舞蹈形式👥,作品外化呈現

殷梅特別關註舞蹈的多個層面👭🏼:空間𓀁、材料和身體🐿。它們各有特殊性🤦🏿,又彼此互動🤔。

她認為,舞者定要隨空間而動,要充分利用空間。“若舞者在森林中,要找兩棵樹發生互動👦🏼。若身邊有水📵🤾🏻♂️,要把水這個元素也帶入舞蹈。空間的利用首先是選擇🕍,觀眾應該從哪個角度觀摩。其次運用空間要完整而有原因。一條過道本無意義🧨,但是我站在過道上時,即使不做任何動作🎆,也成為了一件裝置藝術。”

殷梅編導的舞劇《支離破碎》

對於材料,殷梅女士更是有鮮明的偏好🕷。在她的作品中有突出體現:《支離破碎》是一部情愛主題的舞劇👏🏽,劇中4000支枚紅色羽毛製成的箭一齊射來,仿佛萬箭穿心的痛;用紗幔飄掛於臺中,配合燈光投影🙅🏼♀️,營造一場虛空的夢境。

《河流》用蓋房子的廢棄鋁片💃🏿,“咣當”一聲砸落🤦🏽♂️,模擬雷聲隆隆;用透明的充氣水墊,裝了許多活蹦亂跳的金魚👨🏽🔧,在LED光束的照射下如河面波光粼粼。《竹林七賢》在舞臺裏內置攝像頭,帶給觀眾多角度觀感,造成時空向錯的印象🏖;甚至,利用投影技術,化妝間裏的人也在同步起舞,它們的工作狀態被投影在了舞臺大屏幕上,成了臺前與幕後的互動🌌🙎🏿♂️。特別是紙與人的廝磨👩🏽🦰,在殷梅的眼中充滿了趣味🌛🧑🏼🎓。她在紙下安裝了采音器🐞🚴🏿♂️,舞者走過時,觀眾不僅有視覺感應💆🏻,更有聽覺感應,甚至,還能和音響、燈光互動而產生變化。如殷梅女士所說🧖🏻♀️:“我的舞蹈要從劇場中走出來,到博物館、畫廊演出。”

還有許多匯古通今的創意作品:如《茶》☝🏿,事先用綠茶粉將中國的宣紙擺滿💱,跳舞時即讓身體與材料產生關系,它的原理如中國的茶道👩🏼🏫,“用最大的註意力去做一件最平常的事,特別是熟悉到不需大腦思考時🐢,大腦能自由地走到新的窗子裏,空間就打開了。”還有非常後現代的裝置藝術🕉,將舞臺的反面“倒影”在天空上,形成天地兩者互補的意象。殷梅女士若有所思地補充道“音樂是元素🧇🛌🏼,身體要和材料對話,一旦跨出界線🥷🏿,新的空間就會打開👮🏽♀️。”

身體的運用被殷梅發揮的更加極致。在前幾日武漢的表演中🪰,她以身為筆,在畫布上走出筆墨黑白空間與疾徐動律🦬👰🏼♀️。隨著薩克斯低沉哀婉的曲調,她的每一個關節都在挪移,旋轉角度,並用采聲器記錄下每一次挪移的動律與足跡,是一場全方位的視聽觸覺沖擊,更是書法、行為藝術🧑🦰、舞美、舞蹈的大融合👃🏼。啟悟不止在舞蹈作畫時🎴,更在於那幅作畫後的痕跡,任觀眾想象——或許是一時的心跡,或許是一場身體的旅程,或許是一幅抽象的寫意,又或許是一種黑白空間的人生哲學🏌🏿。說起用身體作畫的緣分☕️,殷梅回想起了11年前,她對中國文化,尤其是書法產生了濃厚興趣,她驚喜地發現,唐代孫過庭的《書譜》在她的眼中竟能活用為“舞譜”,於是產生了畫🚘、行為藝術、舞蹈相通的想法,就像中醫一樣能包容各學科7️⃣。並且西方的分工過於細化,讓她思考,如何才能成為一個完善的人而非分科只學習部分。

向內:對生命、對內心靜靜的拷問

“形式是人創造的,一路成長我的觀念變得包容👱🏼♂️,走回內心而不人雲亦雲🏇🏿。”比起外在的表現形式,殷梅更願意與意昂2分享她內心的修煉🔤。

殷梅在現場用白鴿道具演繹對人生的理解

倏然地,她戴上面具,手持白鴿,現場演繹起一段值得細嚼慢咽的故事,用身軀的表現帶領意昂2靜靜走進她的內心💯。非常緩慢地🧝🏻♀️,帶著期盼的眼神🧙♀️🧗♂️,她用靜美的肢體,腳步細微的挪移,畫出白鴿飛翔的弧線⛏,鴿子緩緩向上托舉,那意味著什麽呢?她的雙手模仿鴿子的振翅,仿佛與鴿子融為一體,起🌥,落。想掙脫🥽?卻倏然地墜落。摘下面具😳,鴿子掙脫般展翅,此時和平的鐘樂響起,鴿子似要掙脫現實的桎梏而飛升👰🏻♀️,卻無奈地越飛越低,又騰空🏄🏿♀️,是生命力無窮🧏🏿♀️?最後⏺,鴿子停止了擺臂,將自己停在了觀眾的手中📡👴🏿,是找到了歸宿🧚?是安息👩🏿🔧🫲🏿?是止步?是生命的戛然而止?又或許講述的是殷梅自己🤶?

她解釋道:“我只是找一個點表達。每個人讀舞蹈怎麽讀都融合了他之前的人生經歷,是觀眾合力參與才完成了我的舞蹈🧑🏿🦱,觀眾的反饋也是舞蹈的一部分。觀眾在觀看的時候應卸下責任🪺、“帽子”與“眼鏡”,把理智的頭腦放下,用視👌👩🏼🦰、聽、觸的感覺來感受。我的初衷是用材料表現一個三維空間,它是立體的🙎🏻,讓觀眾們換個角度看問題,從後面觀賞又有所不同🟩。讓觀眾們理解,一切變化都是自然的、有原因的🖕。原來的設計還有一個畫框☂️,有人認為是自己被框在畫框裏面,有人認為框住的是別處的風景。”好似卞之琳著名的詩句所言“你站在橋上看風景\看風景的人在樓上看你\明月裝飾了你的窗子\你裝飾了別人的夢。”

她表示,藝術家的作品不一定是敘述自己,但自己的世界觀會有所反映。殷梅的作品不是直線地講故事,而是三維的空間表現。這些都源自她向內心的探尋:“創作時我從一點往深裏看,給自己出了很多題🚣🏼,再關聯發散到其它問題。我只抓住一點作為核心,讓人看到它360度的可能性🏄🏼。舞蹈於我是一種修行,是看待世界的方式,讓我打開自己,跳出舞蹈,乃至‘通靈’,達到一種身心靈共振的微妙頻率。”

談到創作✡︎,殷梅認為冥想是最適合她的方式。她常在洗澡間和凳子上靜思、舞動🧑🏼💻,打坐以進入身心放松的狀態👣,然後——往心裏走。以《紅色娘子軍》用鐵片模擬雷聲的創作過程為例,她講述了多年前反革命時的一個八月,天空突然打雷像天上掉下鐵球,她晚上便受到啟發去商店買鐵片💅🏽,重現這一效果。回顧整段創作的經歷,殷梅女士懇切地說:“當今中國大家都往前走、往高走、往上走,卻忘了應回歸內心🩺,往心走🧑✈️🏄🏽♀️。找到平靜,人就變得真誠。當意昂2聚在一起🧔♂️,講著真心話,多麽可貴🎋!相較藝術只是一種方式,一個橋梁幫我達到身與精神境界的溝通。創作是我希望自己達到一個頻率📭,在頻率中,達到身與靈的溝通🌒。”

向上:哲學高度啟悟

殷梅女士也嘗試通過甲骨文、宗教哲學、身體修辭學等形而上命題的研究,的去領悟舞蹈的真諦🫳。將具象的身體抽離成抽象的符號,將個體的感性的悲歡離合凝聚為群體的理性的哲學啟悟。

對於甲骨文的研究,殷梅笑稱自己不是專家,只是憑甲骨文這種方式,有了“冥冥之中會帶來一種轉向”的頓悟🧑🏽🍳。“對一件事物的認知其實沒有答案,答案在不停地轉變。一個生活的細節,在此時你看不到它的用處🛢,卻有冥冥的指引讓你存在心間。物還是物,等到多年後大腦意識到了,它便產生了意義。”

對比哲學和藝術💊,殷梅向意昂2分享了她特別喜歡的一段話,來自木心:“哲學是壁虎,是墻上爬的🏌🏿;藝術是飛翔的,太沉重了怎麽飛🤘🏼?”意為藝術不是為了大目的而作,是靈魂的自由飛翔💲。

“身體修辭學”是殷梅首創的概念。它源於中國的對聯:天與地相對、表與裏相對🤰、生與死相對🚽🤺。“事物具有極端性💲、對抗性🐃,由此我引出了表裏🥰、動靜結合▫️、時間空間等對比的概念,將修辭學與舞蹈結合為身體修辭學。”

向下:從技巧到心靈的教學方式

藝術是一脈相承的👷🏿♀️,精神上的悲歡離合也是延續下去的👨👧👦。授人以技🏃♂️➡️,不如啟人之靈。對於舞蹈的傳承,殷梅延續了她“舞蹈與創造性思維”的課程🥘,對年輕的舞者提出三點教學建議。

首先,純技術的舞蹈是沒有靈魂的🏊🏿♀️,有時候一種神經質的行為表現的震撼力遠遠大於腿舉的有多高。

其次,走進圖書館比待在練功房更有意義。“做一個有熏陶素養的人,做一個真實的人,做一個有覺悟的人,比舞蹈更重要。”殷梅寄語道。的確,讀書不僅讓你的舞蹈表現更有覺悟,更重要的是能修煉人性的美好🎐,是人存在的重要意義🔖🧑🏼🔧。

最後↕️,要註重由技巧到心靈過渡的歷程。她坦言:“人並不是突然成長的🏔👵,每一個走過的彎路都是促成你今天成長的元素🈯️,人的開竅需要過程。”

殷梅為意昂2贈言

在采訪的最後👱♀️,記者向殷梅女士提出請求🕑👦🏿,希望她結合在舞蹈領域從業多年的經歷給燕園學子以建議和評價。殷梅女士欣然提起筆,在贈言本上高度評價道:“意昂2是思想家的聖地🐦。”通過今天的采訪也讓意昂2體會到: 舞者無疆🆒,不僅是上下求索、對各領域融會貫通沒有疆界🧚🏿♀️;也是古今博采、創新無限⇨;更是對舞蹈的執著,舞到永無止境、讓舞薪火相傳。正如殷梅女士帶著許多故事而來,但她不講故事🦵🏼,卻又充滿了故事✍🏽🚓,由觀眾自己去想象🤌🏻,留下無疆的創想。

殷梅與本文作者葉陳寧合影